Der blutige Weg zur Niederlage

Der blutige Weg zur BefreiungZeitzeugen erinnern sich an das Ende des Zweiten Weltkrieges

Unter dem Hakenkreuz

Kapitel 1Die AnfängeWie die Nazis in der Region Fuß fassen

Im braunen Hinterland Die NSDAP übernimmt die Macht

Im braunen Hinterland Die NSDAP übernimmt die Macht

Es ist das Jahr 1922, als die NSDAP ihre erste öffentliche Veranstaltung in Ravensburg abhält. Nur ein Jahr später, im Herbst 1923, gründet die Partei eine Ortsgruppe. Die Nationalsozialisten fassen Fuß in der Region.

Mit dem Terror der Nazis machen die Ravensburger erstmals im September 1930 Bekanntschaft, schreibt Peter Eitel, der von 1973 bis 1998 Stadtarchivar war, in seinem Buch „Ravensburg im 19. und 20. Jahrhundert“. Eitel und seinem Vorgänger, dem Stadtarchivar Dr. Alfons Dreher, ist es zu verdanken, dass heute eine Fülle schriftlicher Zeitzeugenberichte existiert. Es ist ihr Verdienst, dass Geschichte lebendig wird – und bleibt.

Im September halten die Nationalsozialisten in der Turnhalle auf der Kuppelnau eine Wahlversammlung ab, bei der zahlreiche SA-Leute aus der Region dabei sind. „Als eine kleine Anzahl politischer Gegner ganz unterschiedlicher Couleur, sowohl aus dem Lager der Sozialdemokraten und Kommunisten wie aus der katholischen Jugend, Einlass begehrte, schlugen die braunen Saalschützer brutal auf sie ein“, schreibt Eitel.

Der Durchbruch in Ravensburg gelingt der NSDAP bei der Gemeinderatswahl 1931: Die Partei erhält 12,9 Prozent der Stimmen. Bei der Reichstagswahl zwei Jahre später landet die NSDAP in Ravensburg knapp hinter dem Zentrum. Drittstärkste Kraft wird die KPD, gefolgt von der SPD.

Schon einen Tag nach Hitlers Machtübernahme demonstrieren in Ravensburg etwa 40 Menschen gegen das neue Regime. Eine ziemlich große Menge von Zuschauern habe die Kundgebung verfolgt, berichtet der „Oberschwäbische Anzeiger“. Zwei Wochen später kommt es zu schweren Tumulten bei einem Fackelzug, der hauptsächlich von der NSDAP organisiert wird.

„Ravensburg liegt während des Kriegs zu seinem Glück im tiefsten Hinterland, fern von den Hauptverkehrsadern“, schreibt Eitel weiter. Zwar werden in Ravensburg und Weingarten mehrere Lazarette eingerichtet, in denen bis Kriegsende etwa 13.600 Verletzte versorgt werden. Doch die Stadt hat nur insofern eine militärische Bedeutung, als dass Weingarten 1936 Garnisonsstandort wird. Ravensburg ist in den ersten Kriegsjahren kein kriegswichtiger Industriestandort, ganz anders als Friedrichshafen.

Die Angriffe

Kapitel 2Die AngriffeWie Bomberpiloten die Region ins Visier nehmen

Schutt und Asche Die Amerikaner bombardieren Friedrichshafen

Schutt und Asche Die Amerikaner bombardieren Friedrichshafen

Am 20. Juli 1944 fliegen amerikanische Bomber den wohl folgenreichsten Angriff auf Friedrichshafen. Ziel sind erneut die Industrieanlagen, allerdings wird auch die Altstadt vernichtet. Bis zum Kriegsende werden fast alle Fabrikanlagen dem Erdboden gleichgemacht und große Teile der Stadt zerstört, rund 700 Menschen sterben. Die Einwohnerzahl geht von 28.000 auf 8000 zurück.

225 Menschen sterben am 20. Juli 1944 im Bombenhagel, 109 werden verletzt, etwa 3500 sind obdachlos. In einem Luftschutzkeller in der Friedrichstraße in der Nähe des Paulinenstifts kommen 83 Menschen ums Leben, als eine Luftmine einschlägt.

Die bereits von sieben Luftschlägen schwer getroffene Stadt liegt nach dem Angriff in großen Teilen in Schutt und Asche. 317 Flugzeuge vom Typ B-24 Liberator und B-17 Fortress der amerikanischen Luftwaffe starten an diesem Tag in England und Italien. Ihr Angriff gilt in erster Linie den Rüstungsbetrieben, dem Luftschiffbau und den Dornier-Werken, die total zerstört werden. Schwere Treffer erleiden die Zahnradfabrik, der Maybach-Motorenbau, die Bahnanlagen und der Flugplatz Löwental. Aber auch Wohngebiete werden nicht verschont.

Maria Neher, die damals 17 Jahre als ist, erinnert sich an einen hochsommerlichen, heißen Tag. Es ist ein Donnerstag, „der Himmel klar und wolkenlos, als um die Mittagszeit Sirenengeheul losbrach und unmittelbar danach Bombeergeschwader in mehreren Wellen das Stadtgebiet überflogen und ihre todbringende Last abwarfen“. 1270 Spreng- und 400 Brandbomben haben die Flieger an Bord. Nicht alle sind für Friedrichshafen bestimmt, auch Memmingen ist ein Ziel der Alliierten.

Opfer gibt es auch bei den Amerikanern. Fünf Besatzungsmitglieder, deren Maschinen getroffen werden, springen mit dem Fallschirm ab und kommen im Flakfeuer ums Leben, zwei ertrinken, einer wird von einem Schweizer Sportfischer aus dem Bodensee gerettet.

Doch Friedrichshafen ist längst nicht die einzige Stadt in der Region, die die Alliierten angreifen. Bereits am Abend des dritten Advents 1944 sterben 707 Menschen bei einem Luftangriff auf Ulm. Aalen erlebt den größten Angriff am 17. April 1945. Unter der Hitze der Feuer verbiegen sich die Gleise. Am selben Tag fliegen Bomber einen Angriff auf die Argonnenkaserne in Weingarten. Es sind Ereignisse, die die Menschen nie vergessen.

Die Zeitzeugen

Kapitel 3Die ZeitzeugenWie sich Menschen an das Ende des Krieges erinnern

„Ich hatte beschlossen, zu sterben“ Walter Gauch überlebt einen Bombenangriff – als Einziger

„Ich hatte beschlossen, zu sterben“ Walter Gauch überlebt einen Bombenangriff – als Einziger

Am 4. März 1945 fliegen die Alliierten einen Bombenangriff auf Tuttlingen. Walter Gauch ist der Einzige, der den Bombeneinschlag im Keller eines Hauses an der Zeughausstraße 104 überlebt. 16 Menschen suchen dort Schutz, 15 finden den Tod.

Gauch wird als Achtjähriger mit seiner Schwester aus Heidelberg evakuiert und kommt bei seinen Großeltern in Tuttlingen unter. Bis zum 4. März geht er dort zur Schule – dann erfolgt der folgenschwere Angriff.

Im Keller trifft Gauch unter anderem eine Familie mit ihren neun Kindern. „Ich lag unten und hörte die Bomben ausklinken, die Ketten der Flugzeuge klirren. Zuerst wird der Bahnhof bombardiert“, berichtet er. Dann gibt es einen „Mordsschlag“ – dann ist er „weg“.

Als Gauch wieder zu sich kommt, fühlt er sich wie einbetoniert. „Ich konnte den Brustkorb nicht ausdehnen. Ich konnte nur hecheln“, sagt er. „Ich hatte beschlossen, zu sterben.“

Sein Glück ist es, dass er auf einer Pritsche im Vorratskeller liegt, bevor die Bombe einschlägt. Ein verstärktes Apfelgestell, das sein Großvater am Tag zuvor mit Brettern an der Rückseite vernagelt, fällt auf ihn und beschützt ihn vor den Steinen, die von der Decke fallen. „Der Bombentrichter war genau über dem Kellerteil, in dem ich lag, ich muss in einem toten Winkel gelegen haben“, sagt Gauch. Von dem Gebäude ist nur noch die Außenmauer vorhanden.

Seit dem Angriff habe er wahnsinnige Angst bei dem geringsten Geräusch gehabt, sagt Gauch. Oft sei er dann in den Keller gerannt. „Psychologisch wurde man damals nicht behandelt. Keiner hat mit mir darüber gesprochen.“ Erst 20 Jahre später schaut er sich die Zeughausstraße 104 wieder an. Und noch heute verlässt er einen Aufzug, wenn sich in ihm zu viele Menschen aufhalten. „Das kann ich nicht ertragen.“

Bomber bringen die Fenster zum Klirren Zeugen berichten von letzten Kampfhandlungen in Tuttlingen

Bomber bringen die Fenster zum Klirren Zeugen berichten von letzten Kampfhandlungen in Tuttlingen

„Ist das nicht Blödsinn?“, ruft Herbert Schneider einem Reserve-Hauptmann zu, der gerade auf der Esslinger Straße in Tuttlingen Baumstämme aufschichtet. „Wie sollen hölzerne Sperren schwere Panzer stoppen?“, fragt sich der Junge verwundert.

Es ist der 21. April 1945. Schneider und sein elfjähriger Bruder Karl-Dieter sind Augenzeugen des Einmarsches der Franzosen und folgenreicher Kämpfe in Tuttlingen. Jenes Gebäude, in dem die Familie nach Kriegsende französische Soldaten unterbringt, steht heute nicht mehr.

Die Burschen erleben, wie etwa 20 aufgehetzte „Werwölfe“ – ein Aufgebot der Hitlerjugend – mit 30 fanatisierten SS-Männern nahe ihres Hauses den letzten Widerstand organisieren. „Der Bannführer hatte zuvor dazu aufgerufen, die Stadt bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen“, erzählt Schneider. Ein fataler Fehler, der viele das Leben kostet. Denn die anrollenden Panzer müssen wegen der Sperren halten und werden zwei Stunden lang unter Gewehrfeuer genommen. „Deshalb fordern die Alliierten Luftunterstützung an, die sich aber verspätet. Die Flieger kommen erst nach der Übergabe der Stadt, als die Truppen schon die Straßen füllen.“

Anwohner verlassen ihre Häuser, um die Soldaten zu begrüßen. Niemand rechnet mehr mit einem Angriff. Dann fallen Splitterbomben und reißen etwa 50 Menschen in den Tod, darunter viele Kinder. „Es war ein Massaker“, resümiert er. All das wäre nicht passiert, wenn sich die Verteidiger ein Beispiel an anderen genommen hätten, ist Schneider überzeugt.

„Aber die Hitlerjungen haben vor dem Kampf siegessicher ihre Gewehre geschwungen“, ergänzt Herbert Schneider, der im Gegensatz zu seinem Bruder Mitglied des Jungvolks ist. „Ich musste Schützenlöcher für die MG-Stellungen ausheben und abgeworfene Flugblätter der Alliierten aufsammeln“, sagt er. „Und wir sahen über dem Heuberg die ,Flying Fortress‘“, 300 bis 400 Bomber auf dem Weg zu den Städten. „Dabei klirrten immer die Fensterscheiben.“

Herbert Schneider erinnert sich auch an einen SS-Mann, der am Tag des Einmarsches hilferufend mit einer blutenden Schusswunde am Bauch vor ihrem Haus zusammenbricht. Ein holländischer Zwangsarbeiter trägt ihn daraufhin auf dem Rücken zum Lazarett. Von Hass ist nichts zu spüren. Und Karl-Dieter Schneider erzählt von einem Sechsjährigen, der mit einer Handgranate spielt und dabei den Zünder zieht. Das Kind kommt durch die Explosion um.

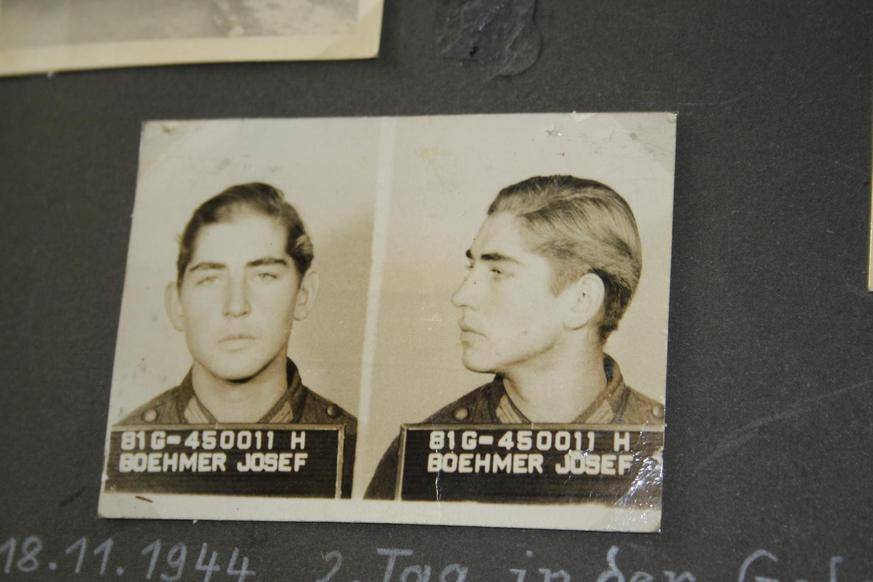

„Die anderen waren tot, verwundet oder gefangen“ Josef Böhmer gerät in Kriegsgefangenschaft

„Die anderen waren tot, verwundet oder gefangen“ Josef Böhmer gerät in Kriegsgefangenschaft

Was Josef Böhmer aus Langenenslingen im Krieg erlebt, bewegt ihn noch heute. Mit 17 Jahren wird er eingezogen. Mit Hunderten Gefangenen verbringt er das Kriegsende, den 8. Mai 1945, den Tag der Kapitulation, in Beaune in Südfrankreich. Ein Medaillon mit der Gottesmutter gibt dem Jungen Kraft, die Zeit zu überstehen. „Ich weiß noch jedes Detail“, sagt er.

Böhmer gehört zu dem Jahrgang, der noch kurz vor Kriegsende mit 17 Jahren eingezogen wird. Das ist im Mai 1944. Im November wird er von den Amerikanern festgenommen. In die Heimat kehrt er im September 1946 zurück. Die eineinhalb Jahre dazwischen prägen sein Leben.

Im Mai 1944 rückt er zur Marine ein. Die Matrosenuniform trägt er aber nicht lange. Ihm wird die Ausrüstung des Gebirgsjägers verpasst und es geht mit 1500 Mann gen Russland. Wegen einer Mandelentzündung muss er in Salzburg operiert werden. Böhmer kommt zu einer anderen Kompanie, es soll an die Westfront gehen. Kameraden flüstern ihm zu, dass da „noch einer sei, der so schwätze wie er“. Böhmer nimmt all seinen Mut zusammen und fragt: „Ich bitte den Herrn Unteroffizier, sprechen zu dürfen.“ Der schaut sich den Burschen an und sagt: „Kerle, sitz do her. Wo kommscht her? I be aus Hundersingen.“ Zum Unteroffizier hat Böhmer einen guten Draht. Von ihm erfährt er, dass der Zug an die Westfront über Riedlingen fährt.

„Wir wurden im Güterzug wie Vieh transportiert“, erzählt Böhmer. Als der Zug in Riedlingen hält, springt er aus dem Waggon. Böhmer sieht nur einen einzigen Menschen auf dem Bahnhof – Gustav Gairing. Den kennt er und der lässt ihn schnell einen Brief schreiben, den Gairing der Familie in Langenenslingen bringt.

Es ist das letzte Lebenszeichen, das die Familie von Böhmer erhält. Der Zug bringt ihn nach Frankreich, über Metz nach Saint Dié. „Die Panzer der Amis warteten schon auf die Soldaten“, erinnert sich Böhmer. „Hunderte von Panzern.“ Die nackte Angst bestimmt das Leben der Soldaten. Die Kompanie schrumpft von 160 auf 15 Soldaten. „Die anderen waren tot, verwundet oder gefangen“, so Böhmer. Wenn die Angst ihn zu übermannen droht, hält er sich an dem Medaillon mit der Muttergottes fest. „Ohne das Medaillon hätte ich den Krieg nicht überlebt“, sagt Böhmer .

Bei Rocheville wird er im November 1944 von den Amerikanern gefangengenommen. Hinter Stacheldraht lebt er mit 1000 Gefangenen. An den 8. Mai 1945, den Tag der Kapitulation, erinnert er sich noch gut. „Da haben von 8 Uhr morgens bis abends um 5 Uhr die Glocken geläutet, alle halbe Stunde“, sagt Böhmer. Die Franzosen feiern, während die Gefangenen um ihr Leben fürchten.

„Mama, ist jetzt Frieden?“Elfriede Häberlen erinnert sich an das Frühjahr 1945

Elfriede Häberlen erlebt das Kriegsende und den Franzosen-Einmarsch als achtjährige Schülerin in Tuttlingen. Ihre Erinnerungen hat sie für die Familie niedergeschrieben. Darin erzählt sie von Angriffen und Nächten im Luftschutzraum. Als sich die Familie nach einem Angriff endlich wieder aus dem Keller traut, fragt Häberlen ihr Mutter: „Mama, ist jetzt Frieden?“

Das Ende

Kapitel 4Das EndeWie der Krieg in Ravensburg aufhört

Der letzte Tag Die Franzosen marschieren in Ravensburg ein

Der letzte Tag Die Franzosen marschieren in Ravensburg ein

Am Nachmittag rollen die französischen Panzer auf der menschenleeren Gartenstraße von Weingarten nach Ravensburg. Sie sind feuerbereit; auf ihnen sitzen Soldaten, die Gewehre im Anschlag. Auf dem Mehlsack, dem Wahrzeichen der Stadt, weht eine weiße Fahne.

So schildert der ehemalige Stadtarchivar Peter Eitel den 28. April 1945, einen Samstag, als die Franzosen in Ravensburg einmarschieren. „Um die Mittagszeit rief der Kommandant der französischen Truppen von Baienfurt aus das Rathaus in Ravensburg an und teilte mit, dass die Besetzung der Stadt unmittelbar bevorstehe“, erinnert sich ein Zeitzeuge laut Archivar Eitel. „Zugleich warnte er in scharfen Worten vor Widerstand gegen die einmarschierenden Truppen.“

Über den Adolf-Hitler-Platz erreichen die Franzosen das Rathaus, auf dessen Dach ebenfalls eine weiße Fahne flattert. Im Rathaus wartet Bürgermeister Rudolf Walzer. Ein französischer Oberst, einige Offiziere und Soldaten betreten das Gebäude. Im Amtszimmer des Bürgermeisters übernehmen sie die Stadt. Auf dem Rathaus hissen sie die Trikolore.

Zu den französischen Soldaten stürzen aus allen Straßen die französischen Zivilarbeiter, Männer, Frauen und Kinder, und begrüßen ihre Landsleute. Erst am Nachmittag trauen sich auch Deutsche auf die Straßen. Bürgermeister Walzer spricht laut Eitel von „Tagen und Wochen der Bedrohung und der ausgestandenen Angst“ um den Verlust der Heimat. Doch zum Glück bleibt sie vollständig erhalten. Der Einmarsch der alliierten Truppen habe denn auch „eine Entspannung und das Gefühl der Befreiung von einem furchtbaren Alpdruck gebracht“. Wahrscheinlich empfinden es viele Ravensburger an diesem Tag so.

Gab es so etwas wie eine Guerilla-Taktik? Interview mit Tuttlingens Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster über das Kriegsende

Gab es so etwas wie eine Guerilla-Taktik? Interview mit Tuttlingens Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster über das Kriegsende

Mit den Bombardierungen der Stadt Tuttlingen im März 1945 beginnt das Ende des Zweiten Weltkrieges im Landkreis Tuttlingen. Christian Gerards spricht im Interview mit Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster über die nicht ganz übersichtliche Situation.

Dr. Schuster, wie ist das Kriegsende über den Landkreis Tuttlingen hereingebrochen?

Es gibt lokale Unterschiede. Manchmal ging es ganz ruhig zu, indem die weiße Flagge gehisst worden ist und mutige Bürgermeister und Bürger auf die anrückenden Franzosen zugegangen sind. Es gab aber auch weniger reibungslose Situationen.

Wo zum Beispiel?

In Balgheim griffen stark ideologisierte Napola-Schüler aus Rottweil die Franzosen an und schossen einen Panzer ab. Die Franzosen haben daraufhin Häuser beschossen, wodurch erhebliche Schäden entstanden sind. Die Napola-Schüler haben sich dann aber verzogen, und die Bürger sind auch hier auf die Franzosen mit weißen Flaggen zugegangen. Die Stadt Tuttlingen kann vielleicht als gutes Beispiel herangezogen werden, wie schwierig die Gemengelage war.

Warum?

Wenn man von den Bombenangriffen der Alliierten absieht, verlief es in Tuttlingen eigentlich harmlos. Hier gab es aber SS-Truppen an der Stuttgarter Straße, die sich zurückzogen. Die Wehrmacht sollte die Brücken sprengen, was sie auch bei der Eisenbahnbrücke gemacht hat. Die Groß Bruck haben sie aber nicht gesprengt, weil sich auf ihr mutige Bürger postiert hatten. Daraufhin haben sich auch die Soldaten zurückgezogen. Der Volkssturm war kaum bewaffnet und hat sich am 21. April aufgelöst. Die NS-Kreisleitung wollte alle Versorgungseinrichtungen und große Fabriken sprengen. Am 16. April rief sie zum aktiven Kampf auf, um sich dann selbst zurückzuziehen.

Woran lag es, dass der Krieg verhältnismäßig glimpflich endete?

Die Polizei und Landrat Eduard Quintenz versuchten, Tuttlingen zu einer offenen Stadt zu machen. Sie ließen weiße Flaggen auf der Stadtkirche und dem Honberg hissen. Hitlerjugend-Angehörige, die stark ideologisiert waren, schossen vom Honberg auf die Frau, die die Fahne auf der Stadtkirche hissen wollte. Daran sieht man, dass es eine Menge an Faktoren gab, die Einfluss auf das Geschehen nahmen. Am Ende haben sich die vernünftigen Elemente durchgesetzt.

Gab es so etwas wie eine Guerillataktik, um gegen die Franzosen vorzugehen?

Als die Franzosen kamen, war klar, dass der Krieg verloren ist. Daher war Widerstand zwecklos. Es ist auch nicht bekannt, dass es diesen gegeben hat. Die Bevölkerung war eher froh, dass sie den Krieg überstanden hatte.

Gab es auch Kriegsopfer, die noch nach dem Einmarsch der Franzosen zu beklagen waren?

Es gibt Kreuze, die an Soldaten erinnern, die Heim wollten, nachts den Franzosen über den Weg gelaufen sind und erschossen wurden. So erging es etwa am 26. April dem Unteroffizier Paul Frech, dem eine Tafel in Fridingen gewidmet worden ist. In Gutmadingen erinnert ein Gedenkstein an fünf Brüder, die als Soldaten im Zweiten Weltkrieg gefallen sind.

Und wie sah es im Konzentrationslager in Spaichingen aus?

Die Insassen des Konzentrationslagers in Spaichingen wurden Mitte April auf Todesmärsche geschickt. Sie sollten über Oberschwaben nach Oberbayern evakuiert werden. Im Raum Balingen gab es mehrere Konzentrationslager. Auch hier mussten die Insassen auf Todesmärsche gehen. Sie waren physisch in einem ganz elenden Zustand.

Der Neuanfang

Kapitel 5Die Stunde NullWie aus der Niederlage neues Leben entsteht

„Ich handle nicht nach den Stimmungen der Gasse“ Bürgermeister Scholl baut Ulm wieder auf

„Ich handle nicht nach den Stimmungen der Gasse“ Bürgermeister Scholl baut Ulm wieder auf

Am Morgen des 24. April 1945, es ist ein Dienstag, werden die Ulmer von mächtigen Detonationen aufgeschreckt. Kurz hintereinander fliegen die drei Straßenbrücken und die Eisenbahnbrücke über die Donau mit lautem Getöse in die Luft – das letzte Werk der geschlagenen Wehrmacht. Wenige Stunden darauf rollen amerikanische Panzer durch die Straßen – der Krieg ist zu Ende. Schon ein paar Wochen später regt sich in den Ruinen neues, auch politisches Leben – und Ulm hat mit Robert Scholl einen neuen Oberbürgermeister.

Die Besatzer haben Scholl nicht zufällig als Stadtoberhaupt gewählt. Der damals 54 Jahre alte, parteilose Verwaltungsfachmann und Steuerberater ist der Vater der von den Nazis hingerichteten Geschwister Hans und Sophie Scholl. Sie hatten als Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ Flugblätter verfasst und zum Sturz des NS-Regimes aufgerufen.

Scholl steht vor zwei großen Herausforderungen: Er muss die Entnazifizierung der Stadtverwaltung durchziehen, und er muss die nahezu vollständig zerstörte Infrastruktur wenigstens provisorisch reparieren. Die ausgebombte, obdachlose Bevölkerung, die Zwangsarbeiter und ehemaligen Kriegsgefangenen und die in die Stadt strömenden Flüchtlinge und Kriegsheimkehrer benötigen Wohnungen, Trinkwasser, Gas und Strom, um in der Trümmerwüste zu überleben.

Der Sozialdemokrat Johann Weißer, zugleich einer der Herausgeber der „Schwäbischen Donauzeitung“, fordert schon im Dezember 1945 Scholl wegen dessen Kurs bei der Entnazifizierung zum Rücktritt auf. Außerdem wird Scholl vorgeworfen, ihm mangele es an Tatkraft beim Wiederaufbau.

Am Ende sitzt Scholl zwischen allen Stühlen, legt sich mit der Militärregierung genauso an wie mit den Parteien. 1948 unterliegt er in der ersten freien Oberbürgermeisterwahl seinem Kontrahenten Theodor Pfizer und zieht sich verbittert aus der Kommunalpolitik zurück. Mit seiner Frau Magdalene, die sich zuvor um die Flüchtlinge in den Lagern und um die Schülerspeisung kümmert, siedelt er nach München um. Seinen Kurs bei der Entnazifizierung verteidigt er zuvor mit den Worten: „Ich handle nicht nach den Stimmungen der Gasse, sondern sehe die Menschen an nach ihrem Wert und nicht nach dem Äußeren.“

Impressum

Otto Benz, Marion Buck, Anton Fuchsloch, Christian Gerards, Mark Hänsgen, Robert Michalla, Kristina Priebe, Paulina Stumm

Fotos

Kreisarchiv Tuttlingen, privat, Schwäbische Zeitung, Stadtarchiv Ravensburg, Stadt Neu-Ulm

Videos

Kristina Priebe, Paulina Stumm

Sprecherin

Jasmin Off

Verantwortlich

Robert Michalla

Kontakt

schwäbische.de

Karlstraße 16

88212 Ravensburg

Telefon: 0751 / 2955 5555

online@schwaebische.de

Copyright

Schwäbische Zeitung 2015 - alle Rechte vorbehalten

Der blutige Weg zur Befreiung

Der blutige Weg zur Befreiung

Die Anfänge

Die Anfänge

Die Angriffe

Die Angriffe

Die Zeitzeugen

Die Zeitzeugen

„Ich sehe noch das Lächeln auf seinem Gesicht“

„Ich sehe noch das Lächeln auf seinem Gesicht“

„Ich hatte beschlossen, zu sterben“

„Ich hatte beschlossen, zu sterben“

„Wir haben viel geweint und gebetet“

„Wir haben viel geweint und gebetet“

Bomber bringen die Fenster zum Klirren

Bomber bringen die Fenster zum Klirren

„Die anderen waren tot, verwundet oder gefangen“

„Die anderen waren tot, verwundet oder gefangen“

„Mama, ist jetzt Frieden?“

„Mama, ist jetzt Frieden?“

Das Ende

Das Ende

Gab es so etwas wie eine Guerilla-Taktik?

Gab es so etwas wie eine Guerilla-Taktik?

Die Stunde Null

Die Stunde Null

Impressum

Impressum